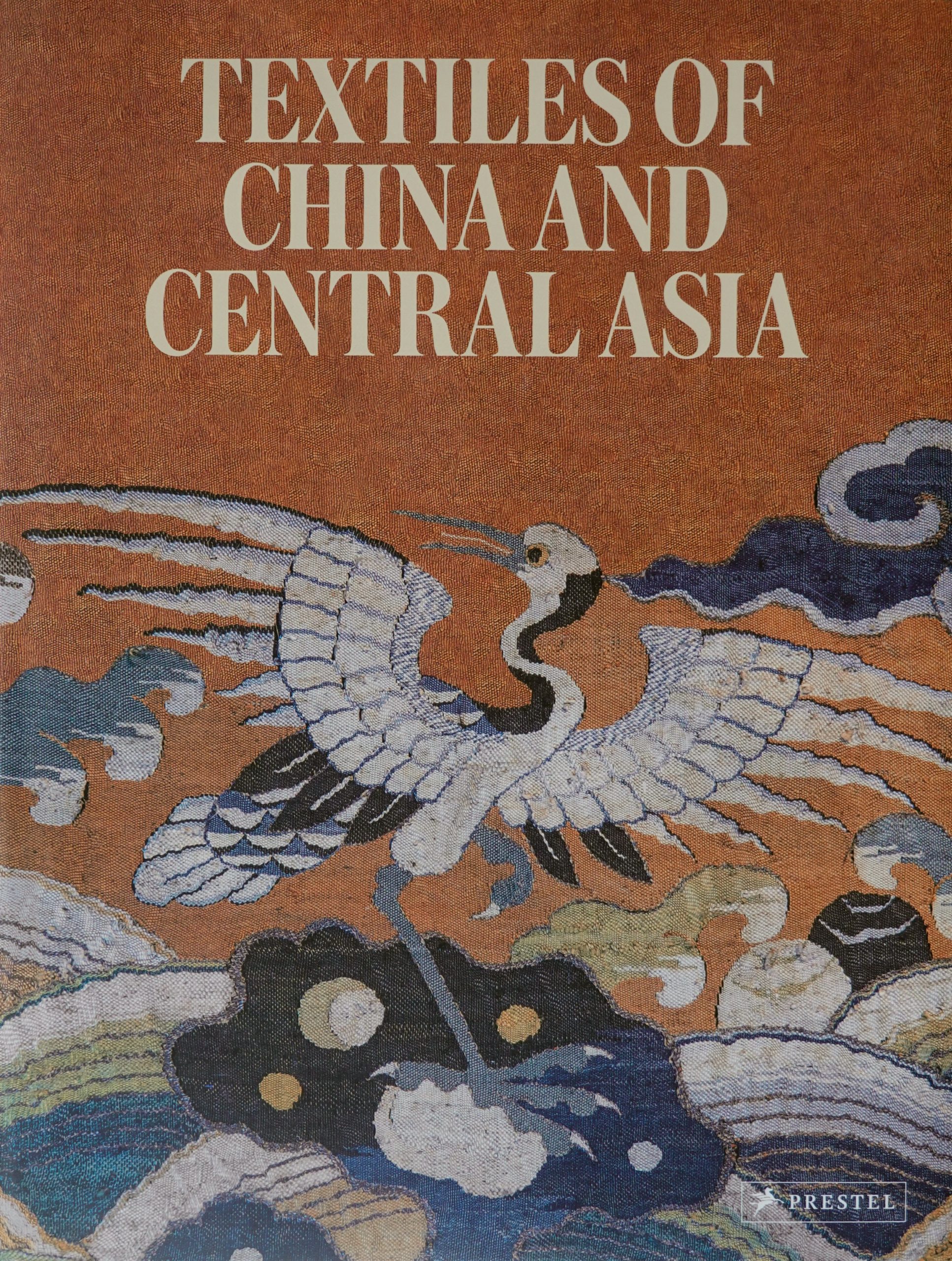

Autor/en: Jacqueline Simcox, Mariachiara Gasparini, Eiren Shea,

Verlag: Prestel Verlag,

Erschienen: München London New York 2025

Seiten: 351

Buchart: Leinen mit Schutzumschlag

Preis: GBP 70,00

ISBN: 978-3-7913-7754-4

Kommentar: Michael Buddeberg

Mal ganz nüchtern: Nach einem etwas kühlen Vorwort des Doyen der chinesischen Textilwissenschaft, Prof. Feng Zhou, und einer Einführung, die auf die überwiegende Herkunft der Textilien aus Tibet einstimmt, folgen 9 Essays, die mit einem Überblick über die Bedeutung der antiken Seidenstraße für den Handel mit Textilen beginnen, um dann mehr oder weniger chronologisch und in wissenschaftlicher Tiefe die einzelnen textilen Komplexe dieser privaten Sammlung von den frühen zentralasiatischen Samitgeweben der Sogden bis zu den technisch exquisiten Seidenwebereien der Ming– und Qing-Dynastie zu behandeln. Beschäftigt man sich näher mit dem Buch, wird schnell klar, dass dieses Buch, besser: dass die in diesem Buch vorgestellte private Sammlung ein einzigartiges Juwel ist, und dass es ein außerordentliches Privileg darstellt, diese textilen Unikate und Raritäten, wie sie bestenfalls nur in wenigen ausgesuchten Museen dieser Welt zu sehen sind, eingehend zu studieren und dank der farbtreuen und immer wieder vergrößernd ins Detail gehenden Bilder zu bewundern.

Die Vorstellung beginnt mit einem wahren Feuerwerk von nicht weniger als 21 meist großen Fragmenten, deren Motive mit „Tieren im Perlkreis“ nur unvollkommen beschrieben sind. Zu sehen sind Löwen, paarweise oder allein, eine Löwin, die ihre Kinder nährt, geflügelte Pferde und Bullen, Widder und Steinböcke, Rehe und Hirsche und allerhand Federvieh wie Pfauen, Falken und Enten, stets im unendlichen Rapport, frei stehend oder in Medaillons[M1] , von denen der Perlkreis noch das einfachste ist. Details, die immer wieder anderen Lösungen für Medaillons, Zwischenräume und Streumuster offenbaren eine nahezu unendliche Vielfalt. Technisch sind es Samit-Gewebe, eine Köper-Schuss-Kompositbindung. Alle sind sie in den Überschriften recht pauschal mit „Central Asia or Xinjiang“ bezeichnet und mit 7.bis 8. oder 8. bis 9. Jhdt. datiert. Die Herstellungsorte sind wissenschaftlich bis heute nicht sicher lokalisierbar, am ehesten noch wird das alte Sogdien vermutet, in jener Zeit, als Tibet einer der großen Player in Zentralasien war, eine Drehscheibe für den Handel zwischen dem sasanidischen Reich und China. Von dort stammt wohl auch ein perfekt erhaltener Armschutz für einen Bogenschützen mit Tieren und Dekor in feinster Stickerei auf Seidengrund. Noch nie hat man so etwas zuvor gesehen.

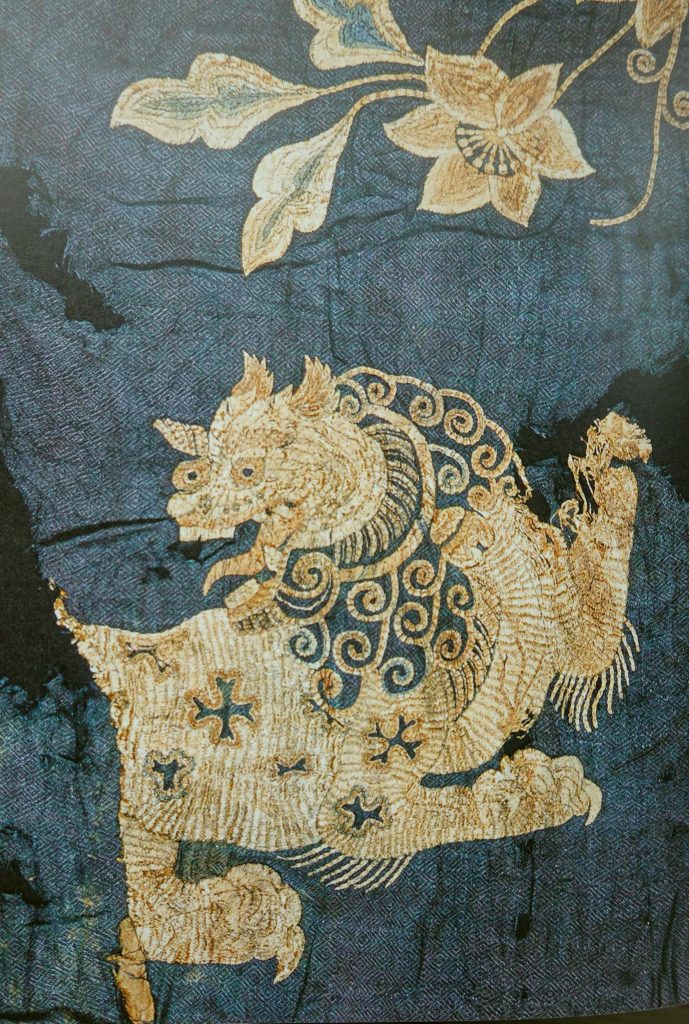

Es folgen Stickereien aus der von den nomadischen Kitan beherrschten Liao-Dynastie (907 bis 1125), die sich im Norden Chinas bis in das mongolische Hochland erstreckte. Man weiß bisher nur wenig von der materiellen Kultur aus dieser Region, doch die nur in geringer Anzahl überkommenen Textilien lassen für die führende Elite nicht nur einen ausgeprägten Hang zum Luxus sondern auch einen exquisiten Geschmack erkennen. So stellen die drei Liao-Stickereien der Sammlung alle vergleichbaren Stücke, die bisher in einige wenige Museen gelangten, weit in den Schatten. Stickereien sind ja im Gegensatz zu Webarbeiten stets Unikate und wir sehen hier, was Künstlerhand zu leisten vermag. Tiere, Pflanzen, Wasser und Berge und ein Löwe mit dekorativer Mähne formen sich auf großen Gewandfragmenten andeutungsweise zu Landschaftsbildern.

Etwa zur gleichen Zeit, vom 9. bis 12. Jahrhundert waren es die turkstämmigen Uiguren, die tapisserieartige Seidengewebe in Kesi-Technik mit komplexen Mustern herstellten und zu prächtigen Gewändern oder Roben verarbeiteten. Erhalten blieben diese Textilien fast ausschließlich in Form länglicher Rechtecke, die in Tibet zum Schutz der als Loseblatt-Stapel geschaffenen Buddhistischen Schriften verwendet wurden, bevor diese zusätzlich zwischen reich beschnitzte und vergoldete hölzerne Buchdeckel gebunden wurden. Sieben dieser „Sutra Covers“ sind hier versammelt und zeigen Drachen, Phönix und Löwen, stets vor einem vielfarbigen floralen oder durch sphärische Wolken gebildeten Hintergrund. Gegenüber den Originalen mehrfach vergrößerte und seitengroße Detaildarstellungen zeigen die meisterhafte Beherrschung dieser Wirktechnik, wie man sie von Kelims kennt. Sich ungestüm durch Wolkenmeere schlängelnde Horden von Drachen lassen vergessen, dass jede schräg oder rund verlaufende Linie und die Vermeidung störender Schlitze einer ganzen Reihe von Fertigkeiten bedarf.

Und wieder sind es nicht Han-Chinesen sondern Jurchen, die Vorläufer der späteren Manchu, und Mongolen[M2] , die mit schlichten aber exquisit geschmackvollen, goldgemusterten Brokaten die textile Mode der Jin- ( 1115-1234) und der Yuan-Dynastie (1260-1368) bestimmten. Auch hier haben sich komplette Gewänder nicht erhalten. Die Sammlung zeigt aber zwei Fragmente, die mit den gleichmäßig über dem uniseidenen Untergrund verteilten Motiven, gebildet durch zusätzliche feine und mit Gold umwickelte Streifen das Muster bilden. Eine den Mond anhimmelnde zentralasiatische Gazelle und ein langohriger Hase stehen hier für weitere Beispiele, wie sie sich ähnlich im Metropolitan Museum in New York, im Cleveland Museum und im Pariser Musée Guimet befinden.

Im Nordwesten des heutigen China existierte bis zur Eroberung durch Dschingis Khan im Jahre 1227 für fast 200 Jahre das Reich XiXia, auch Westliche Xia genannt, eine von den Tanguten geführte Kaiserdynastie. Fast alles, was man von ihr weiß und sehen kann, stammt aus den Expeditionen des russischen Forschers Pjotr Kozlov, vor allem aus der im Norden der Wüste Taklamakan ausgegrabenen Stadt Khara Khoto und wird in St. Petersburg verwahrt. Das nun in diesem Buch publizierte Fragment eines gestickten Thangka der XiXia – kein anderes in dieser Technik ist weltweit bekannt – kann man daher nicht anders als eine Sensation bezeichnen. Es ist die untere Hälfte eines der Göttin Vajravahari gewidmeten Mandala mit reicher buddhistischer Symbolik, umgeben von den acht Darstellungen der legendären Begräbnisplätze. Bemerkenswert ist aber vor allem der sich darunter anschließende Abschnitt mit zwölf in XiXia-Gewänder gekleideten Personen, die vier Mönchen in gelben Roben huldigen. Dies und die Reste einer Inschrift in XiXia legen die Vermutung nahe, dass dieses Thangka das Geschenk einer sehr noblen Familie gewesen sein könnte, um einem Verstorbenen eine gute Wiedergeburt zu ermöglichen.

Was bleibt – und das ist immerhin das halbe Buch und knapp die Hälfte der vorgestellten 64 Textilien der Sammlung – sind wunderbare Teile aus den Zeiten der Ming- und der Qing-Dynastie, die sich ähnlich in vielen Sammlungen und Museen befinden und über die reichlich in der einschlägigen Fachliteratur nachgelesen und nachgeschaut werden kann. Es sei dem Rezensenten daher nachgesehen, wenn er sich neben pauschalen Hinweisen auf ein paar ausgefallene Objekte beschränkt.

Dem Highlight aus der frühen Ming-Dynastie, einer monumentalen 1000-Buddha-Patchworkarbeit mit der Applikation hunderter kleiner gestickter Buddha-Bildnissen folgt ein Dutzend herausragender Textilien der Ming-Zeit. Hier dominieren feinste Kesi in perfekten Zuständen neben bunten Brokaten, Stickereien und einer seltenen Needlework-Arbeit. Hervorzuheben ist ein kleines Seidenfragment, bunt und locker bestickt mit Insekten, Blumen und Phantasiemotiven, fast eine Erholung nach all den grimmig blickenden, fünfklauigen Kaiserdrachen und schließlich eine offenbar vielbenutzte tibetische Reisetruhe aus Leder mit Brokateinlagen, die das beliebte Kati-Rimo-Muster zeigen. Auch bei den Textilien der Qing-Dynastie bestimmen wieder Drache und Phönix die Muster. Auffallend ist hier eine Patchworkarbeit aus einem tibetischen Tempel, zusammengesetzt aus 9×9 Quadraten. deren jedes aus vier Dreiecken in zwei Farben besteht. Diese 324 kleinen Farbflächen sind genial so über die Fläche verteilt, dass eine gleichsam magische Wirkung entsteht; ein Meditationstextil par excellence. Einen Schlussakkord setzen schließlich vier tibetische Chubas, in Tibet für höchste Würdenträger aus hochwertigsten chinesischen Textilien gefertigt, drei aus Goldbrokaten und eine vierte vollflächig mit reichen Motiven und den zwölf kaiserlichen Symbolen bestickt, ein krönender Abschluss für das hinreißende Buch einer singulären Sammlung – die Feng Zhou gewiss viel lieber in einem chinesischen Museum präsentiert wüsste.