Autor/en: Sabina Mukhudinova (Hrsg.)

Verlag: Kerber Verlag

Erschienen: Berlin 2025

Seiten: 255

Buchart: Hardcover

Preis: € 48,00

ISBN: 978-3-7356-0978-6

Kommentar: Michael Buddeberg

Der noch junge Staat Aserbaidschan (1918 gegründet, doch schon 1920 Teil der Sowjetunion und erst 1991 selbständig und international anerkannt) gerät immer wieder in die Schlagzeilen der Weltpresse etwa wegen der fast regelmäßig aufflackernden militärischen Auseinandersetzungen mit Armenien um die Enklave Bergkarabach, wegen der ökonomischen Bedeutung der reichen Ölvorkommen und nicht zuletzt wegen der menschenverachtenden und frauenfeindlichen Politik der autoritären muslimischen Machthaber. Kulturell eher arm an bemerkenswerten Highlights ist darüber hinaus kaum bekannt, dass der junge Staat und seine Menschen ihre kulturelle Identität zu einem wesentlichen Teil aus der Tradition handgeknüpfter Teppiche definieren. Tatsächlich sind Teppiche auch heute noch das wichtigste handwerkliche Exportgut des Landes, und es versteht sich, dass Teppiche zu jedem Hausstand gehören. Wesentlichen Anteil daran hatte der Teppichdesigner, Knüpfer und Wissenschaftler Latif Kerimov (1906-1991), ein glühender aserbaidschanischer Nationalist, der zeitlebens nicht müde wurde, alle aus dem Kaukasus stammenden Teppiche für Aserbaidschan zu reklamieren und ihnen statt der überkommenden, aus dem Handel stammenden Bezeichnungen neue aserbaidschanische Namen zu geben – zum Glück ohne Erfolg.

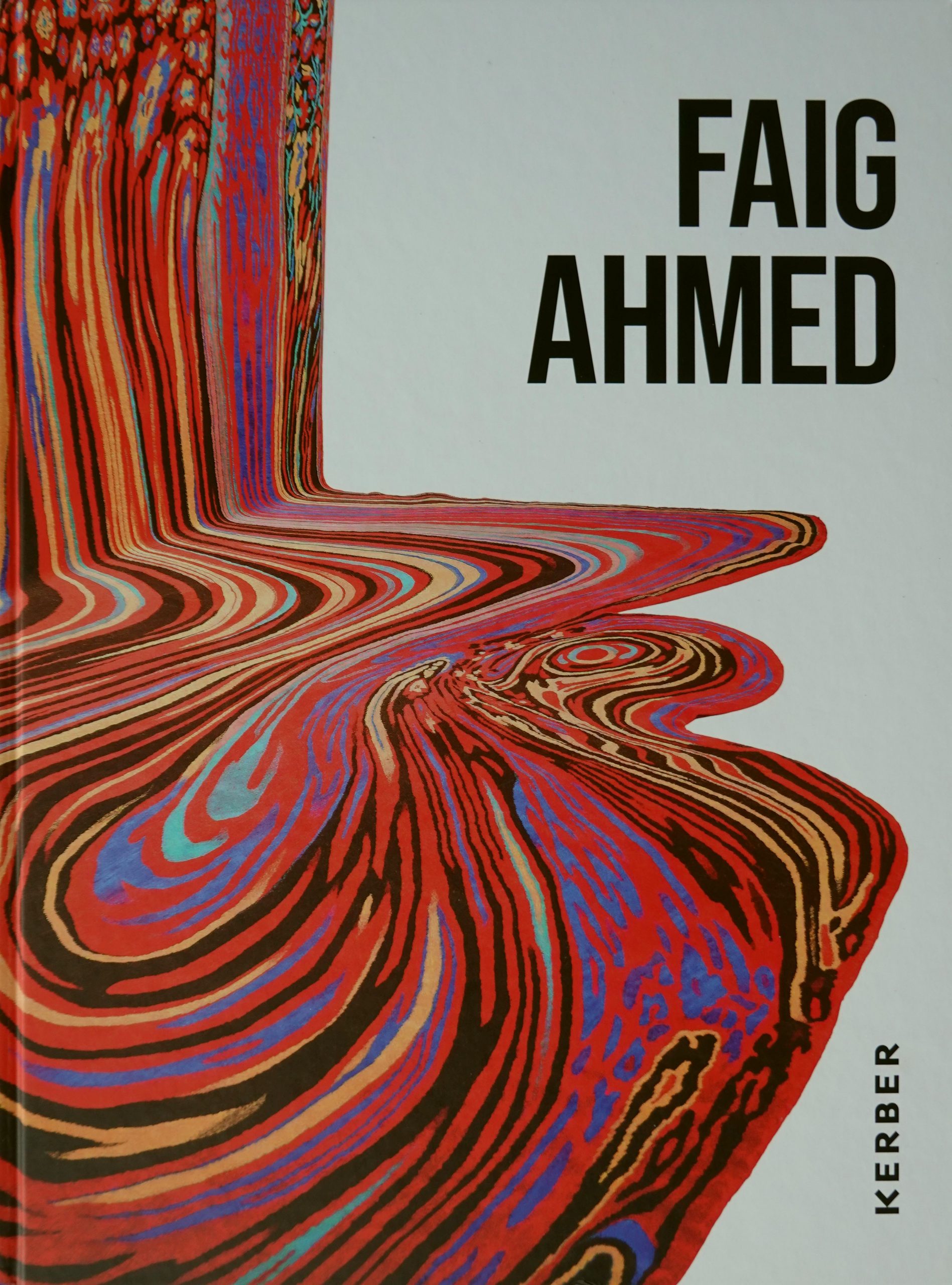

Auf diesem Nährboden wuchs ein Künstler heran, dessen Entwicklung und Werk nun in einer ausführlichen und reich illustrierten Monographie gewürdigt werden. Faig Ahmed, geboren 1982, lebt und arbeitet in der knapp 30 Kilometer südlich seiner Geburtsstadt Sumqayit gelegenen aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Er erhielt eine Ausbildung als Bildhauer an der staatlichen Akademie der Schönen Künste in Baku und vertrat Aserbaidschan auf der Biennale 2007 in Venedig. Neben Skulpturen, Videos und Installationen ist Faig Ahmed vor allem bekannt für seine surrealistisch anmutenden Textilskulpturen, die als Ausgangspunkt stets reale geknüpfte Teppiche mit traditionellen Mustern haben, die dann jedoch durch handwerklich visuelle Manipulation eine gewollt provokante zeitgenössische Erscheinungsform erhalten, sei es, dass sie zerfließen, gleichsam in ihre Grundfarben zerschmelzen, sich verpixeln oder durch überlagernde Muster verfremden. Der Künstler entwickelt seine Ideen und Visionen am Computer und realisiert sie dann mit einer Gruppe erfahrener Weber und Weberinnen am Webstuhl, wobei streng auf die Einhaltung traditioneller Knüpftechnik geachtet wird. Das Ergebnis sind immer überraschende, mitunter verstörende, oft ästhetisch beeindruckende Arbeiten, die traditionelles Kunsthandwerk und die Bildsprache von orientalischen Teppichen in ein zeitgenössisches Medium transferieren. Faig Ahmeds Werke interpretieren alte Handwerkskunst neu und eröffnen durch die Dekonstruktion von Traditionen und Stereotypen neue visuelle Landschaften. Seine Werke sind nicht der konzeptionellen Kunst zuzurechnen; sie sind ein eigenständiges Genre, eine unmittelbar wirksame ästhetische Provokation und ein Experiment zu physio- und psychologischen Mechanismen der Wahrnehmung.

Faig Ahmed ist mit seinen textilen Skulpturen außerordentlich erfolgreich und gilt als einer der bedeutendsten Künstler des Nahen Ostens. Seine Werke wurden in allen wichtigen Kunstmetropolen dieser Welt ausgestellt, wobei New York, Paris, London und Berlin beispielhaft für zwei Dutzend weitere stehen. Sie sind in öffentlichen und privaten Sammlungen in allen fünf Kontinenten vertreten und Faig Ahmeds Nominierung für den Jameel Preis 3 des Victoria & Albert Museum im Jahr 2013 ist als bedeutende Auszeichnung für zeitgenössische Kunst auf der Grundlage islamischer Tradition zu verstehen. Und genau das ist wohl auch das Besondere an seinem Schaffen und der Schlüssel zum Verständnis und zum Erfolg seiner Werke. Während sich das Gros zeitgenössischer Kunst aus der islamischen Welt am internationalen mainstream orientiert und die traditionellen Wurzeln oft nicht mehr zu erkennen sind, ist diese Verbindung bei Faig Ahmed geradezu signalhaft.

In der nun vorliegenden, umfassenden Monographie werden dutzende seiner Teppich-Kunstwerke der Jahre bis 2023 chronologisch vorgestellt. Sie gewährt Einblick in sein Studio in Baku mit Webstühlen, an denen die Gruppe von Weberinnen und Webern die komplizierten Entwürfe umsetzen, die zwar die traditionelle rechteckige und zweidimensionale Form des Teppichs verlassen, dies jedoch stets in althergebrachter Knüpftechnik. Dazu werden in zahlreichen, kurzen Essays interpretierende Kommentare von Kuratoren der Ausstellungen von Werken Faig Ahmeds publiziert, die die Vielseitigkeit und komplexe zeitgenössische Bildsprache dieser singulären Kunstform zum Ausdruck bringen. Vor allem aber kommt Faig Ahmed in einem einführenden, viele Seiten umfassenden Interview selbst zu Wort. Er lässt uns wissen, dass sein vermeintlicher Bruch mit einem hochgeschätzten, traditionellen Handwerk zunächst auf Widerstand und Unverständnis stieß. Es dauerte Jahre, diesen Widerstand zu brechen. Die Kraft und Beharrlichkeit dazu gewann er aus der Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein und erzählt eine Geschichte aus seiner Kindheit: Im Alter von sieben Jahren habe er, unbeaufsichtigt und von nicht zu bremsender Neugier getrieben, einen 150 Jahre alten Teppiche seiner Urgroßmutter in immer kleinere Teile zerschnitten und versucht, über eine immer wieder neue Zusammenstellung der Teile das Geheimnis des Musters zu ergründen. Dieser Destruktion, oder besser, diesem Verändern der Funktion von Teppichen ist Faig Ahmed als Künstler treu geblieben.